-

DISC1

-

- 「軽騎兵」序曲(スッペ)

- 波濤を越えて(ローサス)

- ドナウ河のさざ波(イヴァノヴィチ)

- ドリゴのセレナード(ドリゴ)

- ハイケンスのセレナード(ハイケンス)

- 組曲「ペール・ギュント」〜朝(グリーグ)

- 歌劇「マドンナの宝石」間奏曲

(ヴォルフ= フェラーリ) - 金婚式(マリー)

- 酋長の行列(イッポリトフ=イヴァーノフ)

- ビヤ樽ポルカ(ヴェイヴォダ)

- ペルシャの市場にて(ケテルビー)

- 「詩人と農夫」序曲(スッペ)

- トルコ行進曲(ベートーヴェン)

- 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲

(マスカーニ) - スケーターズ・ワルツ(ワルトトイフェル)

- ラデツキー行進曲(J.シュトラウス1世)

-

DISC2

-

- 楽興の時 第3番(シューベルト)

- 月の光(ドビュッシー)

- 愛の夢 第3番(リスト)

- トルコ行進曲(モーツァルト)

- ソナチネ ハ長調〜第1楽章(モーツァルト)

- 小犬のワルツ(ショパン)

- 雨だれの前奏曲(ショパン)

- 乙女の祈り(パダジェフスカ)

- 革命のエチュード(ショパン)

- 別れの曲(ショパン)

- 春の歌(メンデルスゾーン)

- 軍隊行進曲(シューベルト)

- パデレフスキのメヌエット(パデレフスキ)

- ワルツ 変イ長調(ブラームス)

- トロイメライ(シューマン)

- 亜麻色の髪の乙女(ドビュッシー)

- アラベスク第1番(ドビュッシー)

- 幻想即興曲(ショパン)

- 「月光ソナタ」〜第1楽章(ベートーヴェン)

- ラ・カンパネラ(リスト)

-

DISC3

-

- タイスの瞑想曲(マスネ)

- ユーモレスク(ドヴォルザーク)

- チャルダッシュ(モンティ)

- 中国の太鼓(クライスラー)

- チゴイネルワイゼン(サラサーテ)

- 思い出(ドルドラ)

- 美しきロスマリン(クライスラー)

- 歌の翼に(メンデルスゾーン/ハイフェッツ編)

- 熊蜂の飛行(リムスキー=コルサコフ)

- 愛の喜び(クライスラー)

- 愛の悲しみ(クライスラー)

- G線上のアリア(J.S.バッハ/ウィルヘルミ編)

- ロマンス ヘ長調(ベートーヴェン)

- メロディ(チャイコフスキー)

- 愛のあいさつ(エルガー)

- 夜想曲第20番(ショパン/ミルシテイン編)

- タンゴ(アルベニス/クライスラー編)

- エストレリータ(ポンセ/ハイフェッツ編)

-

DISC4

-

- 白鳥(サン=サーンス)

- 夢のあとに(フォーレ)

- アルルの女〜メヌエット(ビゼー)

- 泉(アッセルマン)

- アルハンブラの思い出(タルレガ)

- 禁じられた遊び(スペイン民謡)

- ジョスランの子守歌(ゴダール)

- シシリエンヌ(フォーレ)

- ハンガリー田園幻想曲(ドップラー)

- 3つのロマンス〜第1番(シューマン)

- 精霊の踊り(グルック)

- 調子のよい鍛冶屋(ヘンデル)

- 小フーガ ト短調(J.S.バッハ)

- かっこう(ダカン)

- クラリネット五重奏曲〜第1楽章(モーツァルト)

- 管弦楽組曲第2番〜ポロネーズ(J.S.バッハ)

- ブランデンブルク協奏曲第2番〜第3楽章

(J.S.バッハ)

-

DISC5

-

- なつかしき愛の歌(モロイ)

- 庭の千草(アイルランド民謡)

- 埴生の宿(ビショップ)

- 夜の調べ〔グノーのセレナ―ド〕(グノー)

- 故郷の人々(フォスター)

- 帰れソレントへ(デ・クルティス)

- オー・ソレ・ミオ(ディ・カプア)

- 歌劇「リゴレット」〜女心の歌(ヴェルディ)

- 歌劇「カルメン」〜闘牛士の歌(ビゼー)

- 歌劇「魔弾の射手」〜狩人の合唱(ウェーバー)

- 歌劇「蝶々夫人」〜ある晴れた日に(プッチーニ)

- ヴィリアの歌(レハール)

- アニー・ローリー(J.D.スコット)

- ロンドンデリーの歌(アイルランド民謡)

- 野ばら(ウェルナー)

- ローレライ(ジルヒャー)

- エレジー〔悲歌〕(マスネ)

- アヴェ・マリア(J.S.バッハ/グノー)

- 野ばら(シューベルト)

- モーツァルトの子守歌(フリース)

- アレルヤ(モーツァルト)

- 【DISC1 演奏】

- (1)ヴァーツラフ・ノイマン指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団/(2、10)秋山和慶 指揮 コロムビア・プロムナード・オーケストラ/(3)秋山和慶 指揮 ミリオン・ポップス・オーケストラ/(4)早川正昭 指揮 東京ヴィヴァルディ合奏団/(5)ウラディーミル・ヴァーレク指揮 ドヴォルザーク室内管弦楽団/(6)ヴァーツラフ・スメターチェク指揮 プラハ交響楽団/(7)石丸寛 指揮 東京都交響楽団/(8、9、13、15)サー・チャールズ・グローヴズ指揮 フィルハーモニア管弦楽団/(11)渡邊暁雄 指揮 日本フィルハーモニー交響楽団/(12)小林研一郎 指揮 東京都交響楽団/(14)ランベルト・ガルデッリ指揮 ミュンヘン放送管弦楽団/(16)ロベルト・シュトルツ指揮 ウィーン交響楽団

- 【DISC2 演奏(ピアノ)】

- (1、11、15)ジョン・オコーナー/(2,16,17)ジャック・ルヴィエ/(3)ジャン=イヴ・ティボーデ/(4)イングリット・ヘブラー/(5)マリア・ジョアオ・ピリス/(6、18)ブルーノ・リグット/(7)ニキタ・マガロフ/(8、14)イリーナ・メジューエワ/(9,10)田部京子/(12)ジョナサン・ヒンデン/(13)神西敦子/(19)ブルーノ=レオナルド・ゲルバー/(20)反田恭平

- 【DISC3 演奏】

- (1、9、15)チー・ユン(ヴァイオリン)、江口 玲(ピアノ)/(2、4)小林美恵(ヴァイオリン)、江口 玲(ピアノ)/(3)水野佐知香、荒井章乃(ヴァイオリン)、田中麻紀(ピアノ)/(5、13)ジャン=ジャック・カントロフ(ヴァイオリン)、井上道義 指揮 新日本フィルハーモニー交響楽団/(6)ジェイコブ・クラクマルニック(ヴァイオリン)、大堀あつ子(ピアノ)/(7、10、11、17)ジェラール・ジャリ(ヴァイオリン)、岩崎 淑(ピアノ)/(8、12、18)加藤知子(ヴァイオリン)、ダン・サンダース(ピアノ)/(14)ボリス・ベルキン(ヴァイオリン)、マイケル・スターン指揮 フィルハーモニア管弦楽団/(16)吉田恭子(ヴァイオリン)、白石光隆(ピアノ)

- 【DISC4 演奏】

- (1)ヤーノシュ・シュタルケル(チェロ)、岩崎 淑(ピアノ)/(2)藤原真理(チェロ)、岡本美智子(ピアノ)/(3)エマニュエル・クリヴィヌ指揮 国立リヨン管弦楽団/(4)竹松 舞(ハープ)/(5)シャロン・イスビン(ギター)/(6)菊池真知子(ギター)/(7)ヴァーツラフ・アダミーラ(チェロ)、井上久美子(ハープ)/(8、11)マクサンス・ラリュー(フルート)、霧生トシ子(ピアノ)/(9)アンドラーシュ・アドリヤン(フルート)、アラン・プラネス(ピアノ)/(10)ポール・メイエ(クラリネット)、エリック・ル・サージュ(ピアノ)/(12、14)ズザナ・ルージチコヴァー(チェンバロ)/(13)ハンス・オットー(オルガン)/(15)ザビーネ・マイヤー(クラリネット)、フィルハーモニア・クヮルテット・ベルリン/(16、17)ルドルフ・バウムガルナー指揮ルツェルン弦楽合奏団

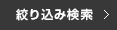

演奏会やレコードが高価だった時代に、一杯60円のコーヒーと共にクラシック音楽を楽しめるオアシス―それが名曲喫茶でした。

そんな時代の懐かしいクラシック小品を集めた本作品の楽しみ方を、監修者であり名曲喫茶の経営者でもある宮本英世氏に伺いました。

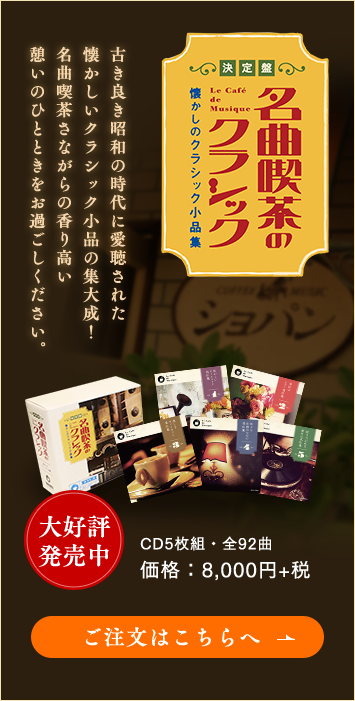

見るだけでも楽しい「コロムビア・ファミリー・クラブ」のカタログに、またまたユニークな最新版CDアルバムが登場しました。

題して「名曲喫茶のクラシック(全5枚組)」です。数少ないクラシック物の中でも、これこそは万人向き。特にご年配の方々には懐かしさと青春を蘇らせる、常備のアルバムとなるかも知れません。

このCDが企画された訳をわかり易くまとめてみると

1. 一般レコード店向きに発売していた同名のCD(2枚組)が好評を得ていること

2. LPの復活を含めて、クラシック音楽の人気が見直されてきていること

3. まだまだ多い「聴かず嫌いの人」に「簡単に親しめる音楽であること」を知ってもらいたい

4. 「健康・長生きに効果があること」をお医者さんも認めている(筆者も、長年医者と無縁の生活をしています)

5. 学校時代に誰もが耳にした懐かしい名曲をもう一度聴いてもらいたい

─などですが、それでもまだ敬遠する人がいるかも知れませんね。

そういう人にはもっとくだけて「クラシック曲を聴くことのメリット」というのをご紹介しましょうか。

1) ベートーヴェンとかモーツァルトなどと言っていると、すてきな趣味という印象

2) 理屈なしにただ聴くだけでよい

3) 耳を傾けるだけだから気楽だ

4) したがってストレスが溜まらず、病気になり難い

5) 気分転換に最適ないろいろな曲がある。

6) あれこれと想像・空想しながら聴くと、頭が活性化する。

7) したがってアイディアも沸き易くなる

8) 孤独なときにも癒してくれる─などなど。

ところで題名の「名曲喫茶」というのを、憶えていますか。もしかして知らない人もいるかもしれませんね。アルバムの解説書ではご紹介していますが、クラシック音楽を聴かせることを目的とした喫茶店のことで、他にもあった「ジャズ喫茶」「タンゴ喫茶」「シャンソン喫茶」「歌声喫茶」などと共に、1960年頃までの日本では音楽好きを夢中にさせた、代表的な風物詩でした。思い出があり、詳しくご存じのかたもおられるはずですから、興味のある方は、ぜひお聞きにいらしてみて下さい。

東京都内にあった懐かしいお店としては「エチュード」「タクト」「ウェスト」(銀座)や、「ウィーン」「丘」(お茶の水)、「ライオン」「らんぶる」「白鳥」(渋谷)、「こんつぇると」「バロック」(吉祥寺)、「ミニヨン」(荻窪)、「ネルケン」(高円寺)、「クラシック」「ベートーヴェン」(中野)、「でんえん」(国分寺)、「スカラ座」「コンサート・ホール」(新宿)、「ショパン」(小川町)、「麦」(本郷三丁目)─などが代表的。(一部のお店は今でも営業しています。)

なぜそうした店が流行していたかといえば、演奏会もレコードも、びっくりするほど高価だったからです。(大学卒の初任給が約1万円、レコード一枚2500円位)。そんなとき、喫茶店のコーヒー代は一杯60円でした。ゲーム機も携帯電話も無かったあの頃、人々はどれほど真剣に音楽と向き合っていたか、想像するのは容易でしょう。まさにオアシス!それが名曲喫茶だったのです。

さて、ここに集められた名曲は長い曲に交じって、時折聞こえてきた愛らしく短い曲、いわゆるセミ・クラシック(ホーム・クラシック)の名曲です。例えば「スケーターズ・ワルツ」や「ドナウ河のさざ波」、「月光ソナタ」など、学校時代に、鑑賞曲として誰もが聴いたはずの曲。さらには映画やテレビ・ドラマ、CM等でもしばしば耳にするおなじみの名曲を、ずらりと92曲、演奏陣にも内外で活躍する一流演奏家・楽団を配して集大成したものです。

とかく「堅苦しい」「難しい」と敬遠されがちなクラシック音楽ですが、これらを聴いたらそんな偏見はいっぺんに吹き飛ぶはず。懐かしい青春が蘇るだけでなく、現在残っている「名曲喫茶」にも、「顔を出してみようか」となるのではないでしょうか。興味を持たれた方は、ぜひ一度お聞きにいらしてみてください。

・この記事は 『音の楽園 '16年 盛夏号 vol.37』に掲載していたものです。

1937年生まれ。東京経済大学経済学部卒。日本コロムビア(洋楽部)、リーダーズ・ダイジェスト(音楽出版部)、トリオ系列会社社長を経て、現在は名曲喫茶「ショパン」(東京・池袋)の経営ならびに、音楽評論・講演・執筆活動などに活躍。著書は『こんな時なにを聴く』(音楽之友社)、『クイズで愉しむクラシック音楽』(講談社)、『喜怒哀楽のクラシック』(集英社)をはじめ約30冊にのぼる。